Les zones côtières et leurs eaux abritent des écosystèmes dont dépendent les communautés de pêche artisanale pour leur subsistance. Cette interdépendance, combinée à leurs connaissances empiriques, fait de ces communautés des gardiennes essentielles de ces habitats. De plus en plus de pays africains reconnaissent leur rôle et s’intéressent à la contribution de la pêche artisanale à la réalisation des objectifs climatiques et de biodiversité. L’UE devrait soutenir ces efforts, notamment en facilitant l’accès prioritaire et le financement de la cogestion des eaux côtières par les communautés côtières.

Temps de lecture : 20 minutes

En septembre 2024, les ministres chargés des océans, des eaux intérieures et de la pêche de 79 États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) se sont réunis à Dar es Salaam pour leur 8ᵉ réunion.

Ils ont déclaré encourager « la création de zones d'intendance artisanales [artisanal stewardship areas, en anglais, NDLT] en procédant à la fermeture effective, à la pêche industrielle et aux autres activités industrielles. » Cette déclaration ministérielle invite également les membres de l’OEACP à promouvoir la cogestion effective de 100 % de ces zones d'intendance artisanale (ZIA) en collaboration avec les pêcheurs. Les ZIA sont perçues par l’OEACP comme un moyen d’améliorer « la gestion durable du secteur de la pêche artisanale », de préserver des stocks halieutiques sains, « à protéger les moyens d'existence et à contribuer de manière significative à l'atteinte des objectifs de conservation, notamment en ce qui concerne la cible 3 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal ».

Depuis cette déclaration, quelques avancées timides ont été enregistrées, le Ghana ouvrant la voie en étendant sa zone d’exclusion côtière (ZEC) à 12 milles marins (nm) en août 2025. Le Sénégal a également annoncé la création d’une ZEC de 12 nm lors de la Conférence des Nations unies sur les océans à Nice, en juin 2025, mais aucune mesure concrète n’a encore été mise en œuvre. En revanche, les communautés de pêche artisanale d’autres pays africains sont confrontés à l’empiètement des ZEC existantes, notamment à travers l’élaboration de plans de gestion des pêches accordant des dérogations à des chalutiers ou à des navires semi-industriels pour pêcher dans certaines parties de ces zones, comme c’est le cas au Liberia.

Alors que l’Union européenne (UE) réexamine sa stratégie d’action extérieure en matière de pêche – et que le commissaire Costas Kadis développe sa « diplomatie océanique » –, elle devrait se tourner vers son voisin et partenaire le plus proche. En Afrique, la pêche artisanale représente 66 % des captures, assure les moyens de subsistance de plus de 10 millions d’hommes et de femmes et approvisionne plus de 200 millions de personnes en aliments nutritifs et abordables. Le secteur emploie également, de manière indirecte, de nombreux autres travailleurs : charpentiers, producteurs de glace, mécaniciens, ou jeunes qui déchargent chaque jour le poisson des pirogues. Au Sénégal, par exemple, on estime qu’une personne sur six occupe un emploi lié au secteur de la pêche.

À cet égard, une gouvernance et une diplomatie des océans véritablement inclusives doivent tenir compte des besoins et des aspirations des communautés de pêche africaines, tout en aidant les États du continent à respecter leurs engagements envers les océans et envers ceux qui en dépendent pour leur subsistance.

Les ZEC des pays africains doivent ainsi être envisagées sous l’angle d’une intendance responsable : nous examinerons d’abord les revendications des communautés de pêche artisanale africaines en matière d’accès préférentiel et de cogestion, puis nous aborderons les défis auxquels ils font face dans les ZEC. Enfin, nous verrons comment l’UE peut soutenir l’accès préférentiel, la cogestion et la gestion durable de l’environnement marin en Afrique.

1. Quand « accès préférentiel » rime avec intendance responsable

1.1 ACCÈS PRÉFÉRENTIEL : UN CONSENSUS MONDIAL FONDÉ SUR UNE BASE JURIDIQUE

Dans un article précédent, CAPE a analysé une série d’études commandées conjointement par la Confédération africaine des organisations de pêche artisanale (CAOPA) et CAPE sur les zones réservées à la pêche artisanale dans plusieurs pays africains. Cet article s’intéressait notamment aux fondements juridiques de l’accès préférentiel des communautés de pêche artisanale à certaines eaux côtières. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) souligne les facteurs environnementaux et économiques liés à l’accès aux ressources halieutiques et accorde la priorité aux ressortissants qui pêchent traditionnellement dans certaines zones (voir les articles 61.3 et 62.3 de la CNUDM).

Le Code de conduite pour une pêche responsable (1995) et les Directives volontaires pour assurer la durabilité de la pêche artisanale (2014) – deux instruments non contraignants, mais reflétant la volonté mondiale de reconnaître le rôle et l’importance de la pêche artisanale – promeuvent une approche de la gestion des pêches fondée sur les droits humains, introduisant les notions d’« accès préférentiel » et de « zones exclusives. »

Ces deux instruments reconnaissent implicitement la nécessité de protéger la pêche artisanale contre la concurrence pour l’espace côtier. Historiquement, la pêche industrielle a été perçue comme le principal concurrent ; toutefois, cette concurrence s’étend désormais à d’autres « secteurs bleus » (aquaculture, tourisme, exploitation minière marine, etc.) qui se disputent également l’accès aux zones où opèrent les hommes et les femmes de la pêche artisanale. Malgré cela, la littérature continue de se concentrer presque exclusivement sur la pêche industrielle comme principale menace pour les activités de pêche artisanale.

L’accès préférentiel est étroitement lié à la reconnaissance des droits fonciers des communautés côtières. Ces droits, qui garantissent l’accès aux ressources dont ces communautés dépendent, devraient également s’accompagner de « droits dévolus » ou droits de cogestion, c’est-à-dire du droit de participer activement à la gouvernance et à la gestion de ces ressources.

Avant toute mise en œuvre de projet, l’UE devrait soutenir la consultation des communautés locales en garantissant la transparence nécessaire afin qu’elles soient pleinement informées et puissent participer de manière effective. Photo : une coopérative de femmes transformatrices de poisson à Grand Béréby, en Côte d’Ivoire.

Dans la plus récente étude consacrée aux zones d'accès préférentiel (2024), les auteurs soulignent que la cogestion constitue un élément essentiel du succès des ZEC : « Si elle est correctement mise en œuvre grâce à une gouvernance partagée avec les pêcheurs et à des pratiques de pêche responsables, des zones océaniques relativement petites pourraient apporter une sécurité alimentaire, des avantages économiques et des emplois importants à des millions de personnes vivant dans les zones côtières. » [NDLR : emphase de CAPE]

1.2 ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE CONSERVATION ET DE BIODIVERSITÉ : LE CONCEPT D’« INTENDANCE » À LA UNE

Ces dernières années, la contribution des communautés de pêche artisanale à la préservation et à la protection des écosystèmes dont dépend leur subsistance a été de plus en plus reconnue. Ce n’est pas un hasard si l’OEACP propose la notion de « zones d'intendance [stewardship, en anglais, NDLT] artisanale » en parallèle des objectifs du Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité. Des données mondiales montrent que les communautés de pêche artisanale « comptent parmi les contributeurs les plus efficaces au monde à la sauvegarde des ressources et des environnements aquatiques. » Lors de la 8ᵉ conférence de l’OEACP en 2024, les représentants de la pêche artisanale ont demandé que lorsqu’il est démontré que « la conservation de la biodiversité est un résultat de l’établissement de zones réservées à la pêche artisanale, cogérées par les communautés de pêcheurs et le Ministère de la Pêche (...) Ces zones devraient être considérées par [leurs] États comme des contributions à l’objectif de conservation de 30% des zones marines à l’horizon 2030. »

La question de savoir si ces zones d'intendance artisanale peuvent effectivement être comptabilisées comme contribuant à l’objectif 30 x 30 a été confiée à un groupe de soutien technique (GST) par l’OEACP. Selon Hugh Govan, membre du GST, « l’un de nos objectifs est d’identifier les moyens permettant aux zones d'intendance artisanale de répondre à des normes crédibles et d’avoir un impact réel sur la conservation, dans le cadre des efforts nationaux et internationaux visant à suivre les progrès vers l’objectif 30 x 30 et la mise en œuvre des Directives volontaires pour la pêche artisanale. »

1.3 UN APPEL À L’ACTION À L’ÉCHO MONDIAL : LES DEMANDES DES COMMUNAUTÉS DE PÊCHE ARTISANALE

Depuis le début de l’année 2022, au travers un « Appel à l’action », les organisations de pêche artisanale mènent activement des actions de plaidoyer auprès de l’OEACP, de l’Union africaine et de l’UE, afin de demander la protection de leurs droits fonciers et de leur accès aux ressources halieutiques, ainsi que la garantie de leur participation à la gestion des pêches. Comme l’indique la priorité n°1 de leur Appel à l’action (2022) : « Les gouvernement doivent accorder aux communautés de pêche artisanale des droits d'accès exclusifs à la pêche côtière, en fermant les zones côtières à la pêche industrielle et à d'autres activités industrielles et en protégeant les droits fonciers, les droits d'accès et les droits sur les ressources » et doivent également « mettre en œuvre des systèmes de cogestion pour 100 % de toutes les zones côtières, en mettant en place des cadres juridiques spécifiques qui définissent clairement les rôles et les responsabilités des autorités et des pêcheurs. » [emphase de CAPE ; NDLR]

Leur deuxième priorité consiste à garantir l’intégration de la dimension de genre dans la gestion des pêches, en reconnaissant le rôle essentiel des femmes dans le secteur, tant dans l’innovation que dans la conservation des ressources. Les femmes, pourtant au cœur des chaînes de valeur de la pêche, demeurent souvent invisibles dans les processus décisionnels, et « leur travail et leur contribution ne sont ni reconnus ni valorisés. »

« Les communautés de pêche artisanale réclament que leur valeur soit reconnue au-delà du profit, pour les bénéfices qu’ils apportent aux communautés côtières et à l’environnement, en termes de moyens de subsistance, de sécurité alimentaire, de culture, de bien-être et de savoirs locaux. » »

La participation d’hommes et de femmes représentants la pêche artisanale aux Conférences des Nations unies sur les océans (UNOC) – à Lisbonne (2022) et à Nice (2025) – a rappelé aux autres parties prenantes leur rôle central en tant que gardiens des océans, ainsi que leur dépendance vitale à des écosystèmes sains. Ils ont souligné que, dans le cadre de l’objectif de développement durable n°14 « Vie aquatique », la cible 14.b vise à « garantir l’accès aux ressources et aux marchés pour la pêche artisanale. »

Ils ont également réaffirmé qu’aucune mesure de conservation efficace des océans ne peut être menée sans les communautés côtières de pêche artisanale. Dans leur lettre adressée aux co-rédacteurs de la déclaration politique de l’UNOC 3 (2025), ils citent la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit humain à un environnement propre, rappelant que « la conservation de la mer et de ses ressources dépendra d’une approche de conservation clairement inclusive et équitable, qui nous considère dans une perspective fondée sur les droits humains. »

À cet égard, les responsables politiques africains et leurs partenaires ne peuvent ignorer l’importance d’un accès préférentiel et exclusif aux zones côtières, ni le besoin urgent de cogestion pour assurer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la réalisation des objectifs en matière de biodiversité. Il est donc encourageant que l’OEACP ait inscrit ces principes dans sa déclaration finale. La réussite des zones d'intendance artisanale ne peut se faire sans le soutien des gouvernements et la garantie, pour les communautés de pêche, que leurs droits fonciers et leur participation réelle seront respectés et encouragés.

2. Exclusif, vraiment ? Les défis des pêcheurs artisans dans les zones d’exclusion côtières

Aucun pays africain n’a encore mis en place une véritable zone d’intendance artisanale pleinement efficace, bien que certains exemples puissent être considérés comme « allant dans la bonne direction. » Notre objectif n’est pas de proposer une analyse exhaustive, et CAPE tient à renvoyer vers le travail actuellement mené par les universités Duke et Stanford sur les questions d’accès préférentiel et de conservation par les communautés.

Néanmoins, les responsables politiques africains ont exprimé – du moins de façon déclarative – leur volonté de répondre aux attentes des communautés de pêche. Il paraît donc utile de mieux comprendre les principaux défis auxquels le secteur artisanal est confronté dans le cadre de l’architecture actuelle des zones d’exclusion côtières (ZEC) de leurs pays. L’objectif est de formuler quelques recommandations générales à l’intention de ceux qui souhaitent s’associer aux pays africains dans leur démarche visant à garantir l’accès aux ressources et la durabilité des pêcheries artisanales.

2.1 UNE BATAILLE INJUSTE : INCURSIONS, CONCURRENCE ET UNE (QUASI) ABSENCE D’APPLICATION DE LA LOI

La plainte la plus fréquente des pêcheurs concerne le manque de contrôle exercé par les autorités sur les zones qui leur sont réservées. Outre la concurrence pour les ressources, les incursions de navires industriels ont d’autres conséquences graves, voire tragiques : destruction des engins de pêche artisanale, collisions avec des pirogues et pertes humaines en mer. Ces incidents se produisent surtout la nuit, lorsque les navires en infraction éteignent leurs feux pour échapper à la surveillance. « Notre zone de 12 milles marins est exploitée par des navires étrangers, principalement d’origine asiatique », explique Papa Cá, responsable d’une coopérative de pêcheurs dans la région de Biombo, en Guinée-Bissau. « Le braconnage par les pêcheries industrielles dans la zone de 9 milles marins réservée à la pêche artisanale est le principal défi en Gambie », ajoute Dawda Saine, de l’Association nationale gambienne des opérateurs de pêche artisanale (NAAFO). Les pêcheurs qui tentent de contester la présence de ces navires le font parfois au péril de leur vie.

Les incursions des navires industriels dans les zones de pêche habituellement réservées aux pêcheries artisanales peuvent avoir des conséquences graves comme la destruction des engin de pêche artisanale, les collisions avec des pirogues pouvant causer des pertes humaines en mer. Photo : Carmen Abd Ali.

Dans certains cas, la concurrence à laquelle les pêcheurs artisans sont confrontés dans leurs zones réservées est pourtant « légale ». De nombreuses réglementations relatives aux ZEC comportent des exceptions ou des lacunes permettant à des navires industriels ou semi-industriels d’origine étrangère de pêcher dans les zones censées être réservées à la pêche artisanale. « Les lois ne font référence qu’au chalutage, alors que les pêcheurs artisans subissent aussi la concurrence des senneurs turcs et chinois qui capturent des espèces de petits pélagiques », déplore Harouna Lebaye, de la Fédération libre de pêche artisanale (FLPA) mauritanienne. Ces senneurs obtiennent souvent une « licence de pêche côtière » leur permettant de s’approcher davantage des côtes. Au Liberia, la Liberian Artisanal Fishermen Association (LAFA) milite depuis plus d’une décennie pour protéger la ZEC de 6 nm contre toute redéfinition et a récemment appelé à suspendre l’adoption d’un plan de gestion des pêches (PGP) controversé, qui autoriserait les chalutiers semi-industriels à opérer entre 4 et 6 nm.

D’autres exceptions ouvrent la voie à des abus. Par exemple, l’ancienne réglementation ghanéenne autorisait les chalutiers à pêcher des appâts dans la ZEC, tandis que l’ancienne législation guinéenne permettait la « pêche artisanale avancée » dans cette zone – un euphémisme désignant en réalité des chalutiers semi-industriels. Des étrangers opéraient sous licence nationale grâce à des prête-noms. Si ces deux cas ont depuis été corrigés dans les nouvelles législations, une question plus générale subsiste : même si la réglementation définit clairement ce qu’est une ZEC, quelle est la capacité réelle des pays africains à faire appliquer la loi et à empêcher les navires industriels de pénétrer leurs ZEC ?

2.2 UN ACCÈS JUSTE, ÉQUITABLE ET SÉCURISÉ ?

S’agissant des définir les zones et les types d’opérations de pêche, les législations nationales sur la pêche en Afrique ont parfois été élaborées pour refléter les réalités du terrain. Par exemple, depuis des décennies, des pêcheurs de certaines régions traversent les frontières afin de poursuivre leurs activités et les textes reconnaissent généralement cette pratique à travers des dispositions accordant un droit d’accès aux ressortissants des pays voisins, voire de la région ou de la sous-région – comme c’est le cas pour les pêcheurs de la CEDEAO en Guinée. Des accords bilatéraux permettent également d’organiser cet accès transfrontalier.

Cependant, cette mobilité s’accompagne aussi de tensions entre pirogues artisanales. En Guinée-Bissau, les pêcheurs locaux dénoncent le fait que « les pêcheurs du Sénégal et de Guinée utilisent des engins de pêche plus sophistiqués » et « des mailles plus petites, ce qui est illégal », rapporte Papa Cá.

L’accès doit par ailleurs être sûr. Dans certains cas, les périodes de repos biologique et les fermetures saisonnières – décidées conjointement par les communautés de pêche artisanale pour favoriser la reproduction et la reconstitution des stocks – les obligent à s’éloigner davantage des côtes. Aux Seychelles, le principal défi pour les pêcheurs artisans est désormais de pouvoir accéder à des zones plus éloignées, voire au-delà de leur espace réservé, en raison des effets du changement climatique et de conditions maritimes de plus en plus difficiles.

2.3 FLOUES, LES LIMITES DES ZEC RÉGULIÈREMENT FRANCHIES

Le manque de clarté concernant les limites des zones d’exclusion côtière (ZEC) complique également la tâche des pêcheurs pour détecter les incursions et signaler les problèmes aux autorités compétentes. Dans un précédent article, nous avions évoqué des exemples de législation confuse, marquées par plusieurs amendements modifiant la taille des zones et les exceptions d’accès aux ZEC, notamment la législation de la Gambie.

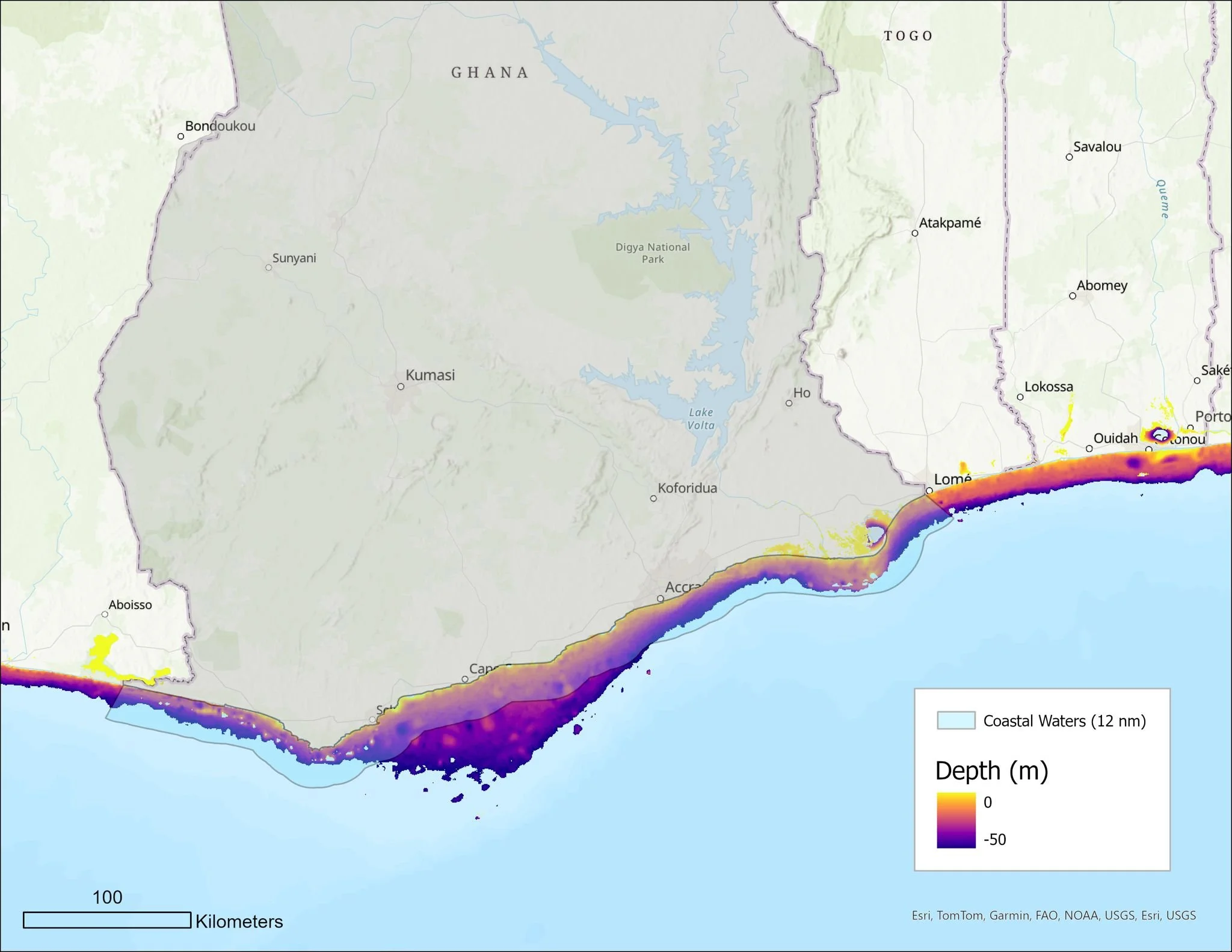

La législation antérieure au Ghana illustre aussi ce problème : la zone d’exclusion côtière (ZEC) se définit comme allant « de la côte jusqu’à la ligne isobathe de 30 mètres ou à 6 nm, selon la plus éloignée » et a engendré une carte nautique très irrégulière (voir image ci-dessous), que plusieurs chercheurs ont estimée en moyenne à 12 nm. Pourtant, cette complexité rendait la compréhension difficile pour les pêcheurs. « La délimitation précédente autorisait le chalutage autour de 6 nm à certains endroits et facilitait l’accès à la zone », explique Nana Kweigyah, de l’Association des propriétaires de pirogues et d’équipements de pêche du Ghana (CaFGOAG).Il ajoute qu’« avec l’extension à 12 nm, plusieurs zones de moins de 30 mètres de profondeur, voire jusqu’à 50 mètres ou plus, sont désormais incluses dans la zone des 12 nm, protégeant ainsi efficacement ces espaces du chalutage de fond. » La nouvelle législation qui fixe une distance précise de 12 nm à partir de la côte apporte une meilleure lisibilité pour les pêcheurs.

Dans certains cas, comme dans le nord de la Mauritanie, la zone réservée à la pêche artisanale « est très étroite et des conflits surviennent fréquemment, tant entre pêcheurs artisans et les chalutiers », explique Eida Bamba, ancien capitaine et représentant de la section pêche artisanale de la Fédération nationale des pêches (FNP). Pour Harouna Lebaye, l’instauration d’une zone tampon serait une solution bienvenue afin d’éviter ces tensions. Une étude récente souligne néanmoins que la concentration des navires industriels juste à la limite de la ZEC est une conséquence directe de la création de cette zone : « une augmentation marquée de la présence de navires industriels juste au-delà des limites de la ZEC d’un pays est attribuable à la ZEC elle-même. » Pourtant, ce que dénoncent la plupart des pêcheurs, c’est que « ces chalutiers crevettiers et pélagiques désactivent souvent leur système de suivi (VMS) et pénètrent malgré tout dans la ZEC. »

Parfois, la définition des limites des ZEC est difficile à comprendre pour les pêcheurs. Par exemple, l'ancienne législation du Ghana, qui stipulait « de la côte jusqu'à la ligne isobathe de 30 m ou 6 milles nautiques, selon la distance la plus éloignée », a donné lieu à une carte nautique très irrégulière. Image : délimitation des eaux territoriales du Ghana (12 nm) et de la zone allant de la côte à la ligne isobathe de 50 mètres, avec l’autorisation de la Canoe and Fishing Gears Owners Association of Ghana et de Blue Ventures.

D’autres exemples montrent que l’exclusivité des ZEC peut aussi s’éroder depuis la côte, notamment par la création d’aires marines protégées (AMP) interdites à la pêche dans des espaces traditionnellement exploités par les communautés. Ces initiatives, souvent motivées par la pression pour atteindre l’objectif 30x30, sont mises en place de manière descendante, sans consulter les communautés locales. Les communautés de pêche artisanale se retrouvent ainsi exclus de certaines zones et doivent aller pêcher plus loin de leur lieu de résidence, ce qui réduit leurs revenus et menace leurs moyens de subsistance.

Par ailleurs, les communautés manquent souvent des moyens nécessaires pour identifier clairement les limites de ces AMP et sont régulièrement arrêtés par les garde-côtes, comme en Guinée-Bissau. « Les pêcheurs demandent si la loi-cadre sur les AMP pourrait être amendée pour permettre l’accès à ceux vivant à proximité des AMP », explique Papa Cá. L’absence d’une participation véritable et efficace conduit à un manque d’appropriation par les communautés, ce qui souligne l’importance de renforcer le concept d’intendance responsable.

Il existe pourtant de bons exemples de conservation intégrant les communautés dans la gestion, à l’image de l’AMP de Grand-Béréby en Côte d’Ivoire, où les zones ont été définies en concertation avec les communautés locales : « une petite bande tampon réservée à la pêche de subsistance locale, une zone dédiée à la pêche artisanale mais interdite au chalutage et à la pêche industrielle, ainsi que des zones entièrement protégées, situées principalement aux embouchures des principaux fleuves et dans les zones de reproduction des espèces (mangroves) ». Les autorités et la société civile œuvrent main dans la main avec les communautés de pêche pour sensibiliser à la conservation et à l’existence des différentes zones.

3. Quand les autres secteurs de l’économie bleue n’augurent rien de bon

Au-delà de la pêche industrielle, d’autres secteurs menacent également la pêche artisanale. La planification spatiale maritime (PSM) est souvent présentée comme LA solution pour réduire les conflits entre les industries concurrentes cherchant à accéder à l’océan et aux côtes. Pourtant, dans ce partage des espaces maritimes, les communautés de pêche artisanale demeurent les plus vulnérables, en raison de leur position, de leur accès limité et du fait que leur activité est jugée « insuffisamment rentable. »

S’ils remportent parfois de petites victoires, comme l’exclusion de navires industriels de certaines zones, ils doivent affronter d’autres concurrents, tels que l’exploitation gazière et pétrolière en mer, le tourisme côtier qui privatise leurs sites de débarquement, ou encore les usines de farine de poisson. Face à ces pressions, les hommes et les femmes de la pêche artisanale demandent que « l’approche de précaution, la transparence et la participation effective des communautés de pêche artisanale guident toute nouvelle utilisation des océans. » Ils réclament également que leur valeur soit reconnue au-delà du profit, pour les bénéfices qu’ils apportent aux communautés côtières et à l’environnement, en termes de moyens de subsistance, de sécurité alimentaire, de culture, de bien-être et de savoirs locaux, en rappelant que « nous sommes le seul secteur bleu qui fournit une alimentation saine, nutritive et abordable aux plus pauvres de la population. »

En Afrique, la PSM est généralement présentée comme un outil censé rendre la gestion des mers plus inclusive, mais elle exclut souvent les communautés concernées ou les réduit à un rôle de participants passifs, face à d’autres secteurs plus puissants et mieux dotés en ressources. Dans de nombreux cas, ces processus sont mis en œuvre dans le seul but de légitimer une décision déjà prise. Lorsqu’elle est appliquée de cette manière, la PSM devient un outil de dépossession.

La PSM devrait plutôt être guidée par les principes de justice sociale et environnementale, une approche écosystémique pour toutes les utilisations maritimes et une pleine conscience des structures de pouvoir existantes. Les processus devraient suivre l’approche de précaution, la transparence, l’inclusivité et la participation éclairée des parties prenantes, en accordant une attention particulière aux besoins des usagers les plus nombreux mais aussi les plus vulnérables, tels que les communautés de pêche artisanale. À cet égard, les évaluations d’impact social devraient compléter les évaluations environnementales, et les droits fonciers et d’accès, ainsi qu’un traitement préférentiel pour la pêche artisanale, devraient être garantis.

« Au lieu de réduire les communautés à un rôle passif, l’aménagement de l’espace maritime devrait être utilisé comme un outil qui rend la gestion des mers plus inclusive. » »

Des garanties supplémentaires devraient être mises en place pour assurer l’équité des processus. Il est essentiel, par exemple, de définir clairement les parties intéressées, afin d’éviter que la définition des parties prenantes reste vague et permette d’ignorer les voix qui dérangent. Les critères de prise de décision, les moyens de résolution des conflits d’intérêts et les voies de recours auprès d’une partie indépendante doivent également être précisés dès le départ. Enfin, il devrait exister des conséquences claires en cas de non-respect des procédures ou des accords, telles que la possibilité d’invalider les décisions illégitimes ou des compensations financières, afin d’éviter les situations de « fait accompli ».

Conclusion : comment l’UE peut renforcer la sécurité alimentaire et la conservation au travers de l’intendance responsable des pêcheries artisanales africaines ?

Dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034), la Commission européenne a proposé de « fusionner » le financement de la pêche avec celui d’autres secteurs, ce qui devrait entraîner une réduction globale du budget spécifiquement consacré à la pêche. La proposition prévoit toutefois une augmentation des fonds alloués à « Global Europe » [« Europe mondiale », NDLT], sans préciser pour l’instant comment ces lignes budgétaires seront réparties. Tout porte à croire que les politiques extérieures seront davantage orientées vers la défense des intérêts stratégiques de l’UE – tels que le commerce, la sécurité et la gestion des migrations – plutôt que vers des objectifs de développement plus traditionnels. Nous appelons l’UE à orienter ses partenariats extérieurs autour de ses valeurs fondatrices : le respect des principes démocratiques, de l’État de droit et des droits humains, tout en renforçant la cohérence de ses politiques.

Dans le domaine de la pêche et de la politique océanique, cela devrait se traduire concrètement par une participation réelle et une information transparente des parties prenantes, en articulant justice sociale, conservation marine et sécurité alimentaire au bénéfice des générations actuelles et futures. Les zones de pêche artisanale ou zones d’exclusion côtière (ZEC) peuvent contribuer à ces objectifs, à condition que les États africains disposent des moyens nécessaires pour empêcher l’intrusion des navires industriels et la concurrence par d’autres industries « bleues », et à condition que les communautés de pêche artisanale soient pleinement impliquées dans la gestion et intendance des ressources.

Grâce à ses partenariats avec les pays africains, l’UE a la possibilité de soutenir le développement et la consolidation de ces zones de gestion artisanale, notamment en s’assurant :

De la non-concurrence des flottes de l’UE et des flottes d’origine européenne avec la pêche artisanale dans les zones réservées À LA seconde

L’UE devrait veiller à ce qu’aucun accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ne permette l’accès aux ZEC ni aux stocks essentiels pour la pêche artisanale, tels que les petits pélagiques et certaines espèces démersales. Dans de nombreux cas, les prises accessoires des chalutiers européens incluent des espèces également ciblées par les pêcheurs locaux. L’UE devrait également engager un dialogue approfondi avec les pays tiers afin d’établir un cadre clair pour les sociétés mixtes de pêche, garantissant que leurs activités soient transparentes, socialement équitables et écologiquement durables, et qu’elles ne se fassent pas au détriment des communautés de pêche artisanale. L’UE devrait renforcer le contrôle ses nationaux bénéficiaires effectifs de ces sociétés mixtes. L’avis du Conseil consultatif de pêche lointaine (LDAC) sur les sociétés mixtes fournit à cet égard des recommandations essentielles sur la manière dont l’UE pourrait faire progresser la durabilité et la gouvernance responsable de ses sociétés mixtes.

Soutien à la mise en œuvre des zones d’exclusion côtière

L’UE devrait soutenir l’élaboration d’une législation visant à améliorer et à clarifier la délimitation des ZEC afin qu’elles couvrent les zones marines et les stocks halieutiques pertinents. Elle devrait également continuer à renforcer les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance (SCS) de ses pays partenaires, comme c’est le cas à travers le volet SCS de projets tels que WASOP, mis en œuvre par l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP). Lors de la mise en œuvre de ces programmes, l’UE devrait accorder une attention particulière aux défis spécifiques des ZEC et soutenir le développement de mécanismes de surveillance participative.

Participation des parties prenantes et soutien à la cogestion

L’UE devrait appuyer la consultation des communautés locales avant toute mise en œuvre de projet. Cela implique de garantir la transparence nécessaire pour que les parties prenantes soient pleinement informées et puissent participer de manière effective. En tant que partenaire de confiance, l’UE devrait encourager les pays tiers à consulter et à associer activement les communautés, et, dans la mesure du possible, à promouvoir et soutenir financièrement la cogestion des pêches.

Approche de précaution

Outre la participation des communautés concernées, l’UE devrait également veiller à l’exercice d’une diligence raisonnable pour tout développement ou projet financé ou soutenu par ses instruments dans les zones côtières ou celles réservées aux communautés de pêche artisanale. Cela inclut la réalisation d’évaluations d’impact social et environnemental, notamment pour les projets mis en œuvre dans le cadre de l’initiative Global Gateway.

Conservation inclusive

Dans le cadre de son financement en faveur de la conservation de la nature, l’UE devrait garder à l’esprit que les communautés de pêche sont les meilleurs gardiennes des écosystèmes dont elles dépendent. Il est essentiel qu’elle privilégie une approche de conservation participative et inclusive, issue des dynamiques locales et garantissant une véritable appropriation par les communautés.

Photo de l’entête : Travailleurs de la pêche en activité près du débarcadère du ferry Bagamoyo, entre Dar-es-Salaam et Zanzibar, en Tanzanie, disponible sur Wikimedia Commons.

Le changement climatique transforme le paysage et l'environnement social des côtes africaines. Si les communautés de pêche artisanale sont les premières à subir les effets du changement climatique, elles développent également des solutions communautaires et fondées sur la nature pour s'adapter et renforcer leur résilience. Dans cet article, l'autrice passe en revue quelques exemples et formule des recommandations sur la manière dont l'UE peut soutenir ces initiatives.