Alors que les organisations régionales de gestion des pêches tentent une harmonisation des mesures de gestion, telles que les périodes de fermetures, l’autrice avertit que, sans accompagnement, ces mesures peuvent avoir des conséquences néfastes sur les communautés de pêche artisanale, de plus sans obtenir les gains attendus sur le plan biologique. L’autrice invite à une réflexion approfondie des mesures, en prenant en compte l’angle social et environnemental, tout en garantissant la participation des communautés impactées.

Temps de lecture : 12 minutes

La gestion régionale des pêches en Afrique de l’Ouest va connaître une accélération, notamment avec le lancement prochain du programme West Africa Sustainable Ocean Programme (WASOP).

Ce projet, financé par l’Union européenne à hauteur d’environ 59 millions d’euros pour une durée de quatre ans, mobilise la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que ses agents d’exécution, la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) et le Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO). Ensemble, ces institutions vont continuer à œuvrer à renforcer la gouvernance des océans, la surveillance des activités de pêche et le développement durable des économies bleues dans les treize États côtiers de la région CEDEAO.

Dans ce contexte, le projet WASOP offre une fenêtre stratégique pour inscrire des mesures techniques concertées, telles que des périodes de repos biologique, au sein des cadres nationaux et régionaux. À travers une coordination entre la CEDEAO, la CSRP et le CPCO, il sera possible d’appliquer une telle mesure, de façon harmonisée, y compris aux ressources partagées de petits pélagiques, tout en garantissant l’équité pour les communautés de pêche artisanales des pays de la région.

1. Un arrêt biologique pour la région ?

L’instauration d’arrêts biologiques coordonné au niveau régional à tout son sens. En effet, faute d’harmonisation entre États côtiers, certains bateaux, industriels ou artisans, déplacent simplement leurs opérations d’un pays à l’autre pendant les périodes de fermeture, transférant ainsi la pression de pêche plutôt que de la réduire. La coordination régionale permet aussi la mise en commun des moyens de SCS (suivi contrôle et surveillance), indispensables pour une surveillance renforcée durant les périodes de fermeture de pêche

Cette coordination régionale a d’autant plus de sens lorsque le repos biologique vise des ressources partagées entre les différents pays comme les petits pélagiques, dont la présence dans un pays donné est saisonnière. La coordination des périodes de repos biologiques doit tenir compte de cette saisonnalité.

Mais il est nécessaire également d’améliorer la mise en œuvre de ces mesures pour qu’elles ne portent pas préjudice aux communautés de pêche artisanale qui dépendent du poisson pour vivre. Des mesures d’accompagnement appropriées sont nécessaires.

2. Un appui aux efforts du CPCO et de la CSRP pour une convergence des mesures de gestion

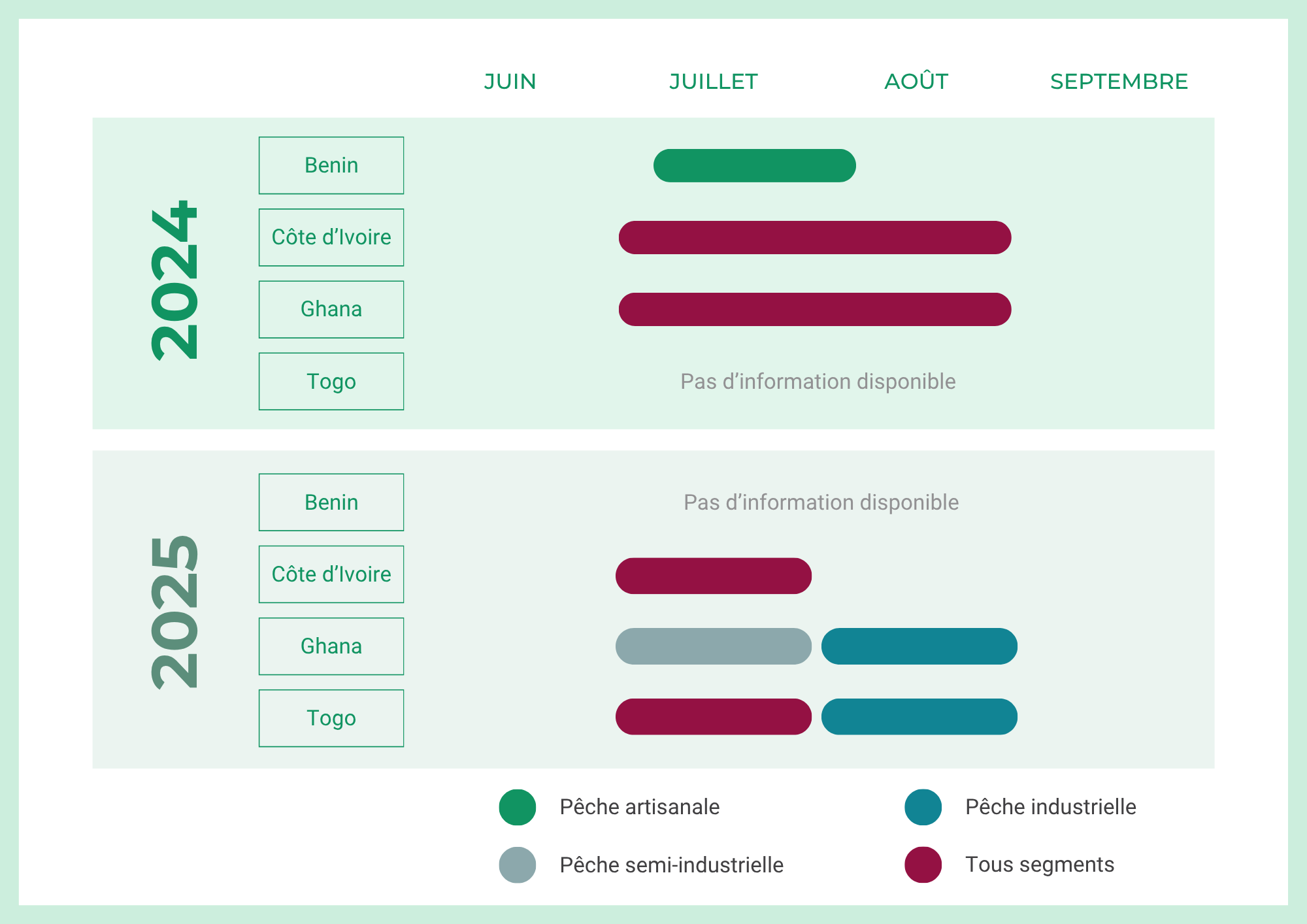

Déjà depuis plusieurs années, dans l’espace du CPCO (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria, Togo), la coordination sur la question du repos biologique s’intensifie, avec l’accord intervenu à Lomé en mai 2025 pour établir un registre régional des navires de pêche, et des actions conjointes de surveillance et de formation portées par le centre SCS [centre de suivi, contrôle et surveillance, NDLR] du Ghana et des patrouilles conjointes, amorcées notamment par le Bénin et le Togo en 2022, puis étendues, avec un appui européen via PESCAO. Sur le terrain, plusieurs des pays membres du CPCO (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin) ont aussi harmonisé de façon croissante leurs périodes de repos biologique.

Mesures pour la mise en œuvre de périodes de repos biologique pour les pays membres du Comités des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée pour les années 2024 et 2025. Informations recompilées par CAPE sur base des sites officiels des gouvernements.

De son côté, la CSRP (Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone) a récemment intensifié ses efforts pour améliorer la gouvernance des pêcheries de petits pélagiques grâce à une coopération renforcée avec le programme EAF‑Nansen de la FAO.

Lors de la réunion ministérielle de la CSRP à Dakar, début juillet 2025, coïncidant avec le 40ᵉ anniversaire de l’organisation, le programme EAF Nansen a présenté une note d’orientation sur la gestion des pêches de petits pélagiques ainsi qu’une feuille de route pour l’élaboration d’un cadre sous-régional. Par ailleurs, le programme EAF Nansen a animé un stand avec des outils et publications, dont le documentaire Sardinelle : une responsabilité partagée. Ce travail vise à appuyer les États membres de la CSRP (en particulier la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal), dans la planification scientifique, l’évaluation des ressources et la définition de mesures concertées pour ces espèces transfrontalières de petits pélagiques. Là aussi, la coordination de fermetures saisonnières pour les stocks partagés – les périodes de repos biologique – est au menu des mesures de gestion proposées. De la même manière, la Confédération africaine d’organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA), lors d’une rencontre entre professionnels – hommes et femmes – de la pêche artisanale de la région CSRP sur la gestion de la sardinelle, insiste sur la nécessité de coordonner les périodes de fermetures de pêche pour la sardinelle ronde et plate, compte tenu de leur caractère transfrontalier.

Cependant, de vives inquiétudes se font entendre parmi les communautés de pêche artisanale ouest-africaines, tant chez les pêcheurs que les femmes qui transforment et commercialisent le poisson, concernant les impacts sociaux et économiques de cette mesure.

3. Repos biologique : les limitations d’une mesure de conservation

Ces périodes de repos biologique sont instaurées pour interdire temporairement la pêche, souvent pendant la saison de reproduction des espèces. En théorie, cette mesure vise à permettre la régénération des ressources halieutiques, essentielles à la sécurité alimentaire, à l’emploi et à la biodiversité marine. En pratique, ses effets sont très variables selon sa mise en œuvre.

« La mise en oeuvre seule d’une période de repos biologique ne peut suffire si elle n’est pas couplée à une planification adaptée aux cycles de reproduction, à un contrôle strict en mer et à des moyens suffisants alloués aux autorités de surveillance. » »

En effet, les résultats écologiques peuvent être décevants si la fermeture ne correspond pas aux cycles biologiques des espèces ou si elle n’est pas strictement respectée par tous. Par exemple, le rapport de la CAOPA sur la gestion de la sardinelle mentionne que certaines périodes de repos biologique ne coïncident pas avec la période de reproduction des sardinelles, rendant leur efficacité limitée.

De plus, l’absence de contrôle en mer, le manque de moyens pour les autorités de surveillance et la fréquence des activités de pêche illégale durant la période de repos biologique affaiblissent considérablement l’impact de la mesure.

Par ailleurs, si des problèmes structurels comme la surcapacité de pêche ne sont pas pris à bras le corps, les effets du repos biologique risquent d’être purement temporaires. Lorsque trop de navires, trop d’engins de pêche exploitent la même ressource, une pause ponctuelle ne suffit pas : dès la fin de la fermeture, l’effort de pêche reprend à un niveau insoutenable.

4. Une « mesure clé », mais à quel prix et pour quel résultat ?

Pour les communautés de pêche artisanale, la mesure n’est pas toujours comprise. Souvent, les autorités instaurent le repos biologique sans consultation réelle des pêcheurs et des femmes transformatrices, et sans étude d’impact socio-économique préalable qui permette d’en compenser les effets négatifs. Pour ce qui concerne la sardinelle, la CAOPA insiste que les femmes transformatrices n’ont pas été suffisamment impliquées dans la définition de cette mesure de gestion, alors qu’elles subissent directement les effets des arrêts de pêche.

Cette situation est exacerbée lorsque l’application est inégale entre secteurs artisanal et industriel : alors que les artisans sont à l’arrêt, des segments industriels continuent parfois à opérer – ou bien opèrent illégalement et impunément, créant un sentiment d’injustice et d’exclusion. L’absence de participation et d’évaluation des impacts sociaux et économiques fragilise la légitimité de cette mesure auprès des communautés de pêche artisanale.

Et ces impacts sociaux et économiques peuvent être désastreux, comme cela a été le cas au Ghana. La pêche artisanale ghanéenne s’est vue imposer un repos biologique de 2019 à 2024. D’après une étude de 2024, ces fermetures temporaires n’ont pas entraîné de hausse significative des captures, tandis que les communautés de pêche artisanale ont souffert de baisse de revenus, de pertes d’accès au poisson et de conditions de vie dégradées. Par ailleurs, une étude de 2019 dans la région de Sekondi a montré que la période de fermeture était trop courte et mal encadrée pour permettre une régénération des stocks, et que l’inefficacité de l’application (absence de sanctions contre les infractions) avait contribué à amoindrir les bénéfices potentiels pour les communautés de pêche artisanale.

« Toute instauration de période de repos biologique devrait être précédée d’une étude d’impact socio-économique afin d’anticiper et compenser ses effets négatifs, et les communautés de pêche concernées par de telles mesures devraient pouvoir bénéficier d’une aide alimentaire ainsi que d’un appui à la diversification de leurs revenus. » »

Devant cette situation, en mars 2025, le gouvernement ghanéen a décidé de ne pas appliquer la saison de repos biologique pour la pêche artisanale, afin de protéger les moyens de subsistance de la pêche artisanale. Les chalutiers industriels ont dû toutefois continuer à respecter l'interdiction annuelle de pêche de deux mois.

Les femmes transformatrices subissent de plein fouet les impacts du repos biologique : privées de poisson à transformer, elles voient leurs revenus fondre au soleil, sans compensation ni activité alternative. Ces périodes peuvent ainsi accroître la pauvreté au sein des communautés côtières. Dans des pays comme le Bénin et la Côte d’Ivoire, cette précarité se fait sentir de manière aiguë dans les quartiers de pêcheurs, où le repos biologique n’est accompagné ni d’aides alimentaires, ni de soutien à la diversification des revenus. Certaines femmes doivent emprunter pour nourrir leurs enfants. Et comme la période de repos biologique se termine peu de temps avant la rentrée scolaire, ce sont les moyens pour envoyer les enfants à l’école qui manquent. Enfin, aucune mesure de compensation n’est prévue pour les emplois connexes liés à la pêche artisanale : ramendage des filets, transporteurs, etc.

Le manque de clarté inquiète également. En février 2025, lors d’une mission du CPCO au Liberia, il a été annoncé qu’un repos biologique serait mis en œuvre en 2025, mais aucun détail (durée, calendrier, secteurs concernés) n’a été communiqué depuis, et rien n’a encore été mis en place. Les pêcheurs artisans et les femmes transformatrices se disent préoccupés par le manque d’informations et réclament un soutien vital pendant cette future éventuelle fermeture.

Tout comme dans la zone CPCO, l’instauration d’une période de repos biologique pour les petits pélagiques dans les pays de la CSRP aurait des effets socio-économiques immédiats sur les communautés dépendantes de la pêche artisanale, qui constituent l’épine dorsale de l’approvisionnement en poisson – sardinelles, bonga, maquereaux – des marchés locaux. Une fermeture saisonnière entraînerait une chute brutale des revenus pour des milliers de pêcheurs, transformatrices, mareyeurs et vendeuses, provoquant des tensions économiques, et une insécurité alimentaire accrue dans les zones côtières. De plus, l’absence de poisson local durant les périodes de repos biologique pourrait accroître la dépendance aux importations de poisson congelé, ce qui déséquilibrerait les marchés locaux.

5. Des mesures d’accompagnement ciblées sont essentielles : mais ni trop peu, ni trop tard

Plusieurs pays de la région ont introduit des mesures d’accompagnement, ou de compensation des pertes, avec des résultats mitigés.

Au Ghana, le gouvernement a introduit, à partir de 2021, un dispositif de compensation en nature, notamment la distribution de sacs de riz et d’huile aux ménages de pêcheurs artisans concernés. Toutefois, une étude révèle que le processus de sélection des bénéficiaires a été fortement contesté, perçu comme peu transparent et biaisé par des interférences politiques et des pratiques de népotisme. Cela a largement entamé la légitimité et l'équité sociale du dispositif.

En Guinée, la période de repos biologique, à l’instar du Ghana, s’applique à la pêche industrielle et semi-industrielle, mais pas à la pêche artisanale, « afin d’éviter une rupture d’approvisionnement sur les marchés locaux et de contenir l’inflation sur les produits halieutiques », explique la ministre de la Pêche et de l’Économie maritime. Malgré cela, le repos biologique entraine une raréfaction du poisson sur les marchés locaux, ce qui a justifié, en 2025, l’exonération des droits et taxes sur l’importation de 15 000 tonnes de poisson, pour aider à maintenir la disponibilité des produits sur le marché national et à éviter une hausse des prix à la consommation.

D’autres pays de la région (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau) ont adopté des plans nationaux de gestion des petits pélagiques incluant des périodes de repos saisonnier, selon les données EAF‑Nansen. Toutefois, « l’intégration d’un volet socio‑économique (compensation, inclusion des femmes) est encore faible ».

Au-delà de la région, en Tunisie, il existe un Fonds de Repos Biologique (FRB), censé compenser les pertes de revenus pendant les périodes de fermeture de la pêche. Néanmoins, celui-ci profite principalement aux chalutiers industriels, tandis que les pêcheurs artisans, qui pourtant cotisent pour ce fonds, en sont largement exclus, selon l’Association Tunisienne pour une Pêche durable. Cette inégalité nuit à la justice sociale et affaiblit l’efficacité écologique du dispositif. De nombreuses pratiques artisanales continuent pendant la fermeture, faute de compensation, ce qui maintient la pression sur les stocks et limite l'effet du repos biologique. Le FRB souffre de subventions mal ciblées, parfois versées à des navires peu concernés par les restrictions, tandis que les pêcheurs réellement dépendants des ressources halieutiques artisanales ne reçoivent rien. De plus, l’absence de contrôle rigoureux pendant les périodes de fermeture affaiblit l’impact du dispositif sur la reconstitution des stocks.

6. Vers un repos biologique juste et efficace

Pour que le repos biologique devienne un véritable levier de durabilité, il doit s’inscrire dans une politique conciliant efficacité au niveau écologique, justice sociale et gouvernance participative.

D’abord, sur le plan écologique, un repos biologique ne peut produire d’effets durables s’il est appliqué isolément. Il doit s’intégrer dans une stratégie plus large de gestion durable des pêches, impliquant une réduction réelle de l’effort de pêche global. Suspendre temporairement les activités, même pendant la reproduction des espèces, n’aura qu’un effet limité si la pression sur les stocks reste excessive le reste de l’année ou si les pratiques destructrices – comme le chalutage en zones sensibles ou la pêche illégale – persistent. Cette réduction de l’effort doit être pensée dans une logique d’équité, en donnant la priorité à la pêche artisanale, essentielle pour l’emploi et la sécurité alimentaire.

L’alignement scientifique des périodes de fermeture sur les cycles de reproduction des espèces ciblées est également indispensable. Les pays de la CSRP peuvent s’appuyer sur les dispositifs du Comité des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) et du programme EAF Nansen, ainsi que sur les plans d’aménagement nationaux existants. Une application équitable entre les segments industriels et artisans doit être garantie, soutenue par un contrôle en mer crédible, des patrouilles conjointes et des échanges d’informations via le registre régional des navires de pêche et le centre MCS du Ghana. La protection des habitats critiques, zones de frai, nurseries, et la promotion d’engins sélectifs doivent compléter ces mesures. Enfin, l’harmonisation des calendriers et la mutualisation des moyens de surveillance entre États devraient être appuyées par les partenaires techniques et financiers, notamment à travers les programmes européens tels que WASOP.

Sur le plan social et économique, il est essentiel d’accompagner les périodes de repos par des dispositifs de compensation équitables et transparents. Ces soutiens doivent cibler en priorité les femmes transformatrices et les ménages les plus vulnérables, tout en offrant des solutions de diversification économique : formations, micro-crédits, infrastructures de conservation ou valorisation du poisson. Les fonds de compensation existants devraient être réformés pour refléter les réalités de la pêche artisanale et éviter les biais observés, comme en Tunisie, où les chalutiers industriels ont capté l’essentiel des aides. La transparence, la participation des professionnels dans la définition des critères et la digitalisation des procédures renforceraient la confiance et l’efficacité de ces mécanismes. Une partie des ressources de ces fonds pourrait être réinvestie dans des projets durables : restauration des écosystèmes côtiers, aquaculture à petite échelle, infrastructures artisanales ou formations.

Sur le plan de la gouvernance, les communautés de pêche artisanale, hommes et femmes, doivent être associées à la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des périodes de repos biologique. Sur le modèle de ce qui est proposé par la CAOPA pour la sardinelle, des commissions mixtes entre pays voisins regroupant pêcheurs artisans, femmes transformatrices et autres professionnels du secteur pourraient garantir une concertation permanente avec les autorités et une meilleure appropriation locale des mesures.

L’Union européenne devrait soutenir l’intégration d’une composante dédiée aux repos biologiques coordonnées dans le projet WASOP. Il est essentiel qu’un tel mécanisme garantisse l’équité, à travers des mesures d’accompagnement (compensation, diversification, infrastructures).

En définitive, le repos biologique ne doit pas être perçu comme une fin en soi, mais comme un outil de gestion parmi d’autres. Son efficacité écologique dépend de la cohérence des politiques halieutiques nationales et régionales, tandis que sa légitimité sociale repose sur la participation et le soutien aux communautés qui en supportent le coût. C’est en articulant protection des ressources, équité sociale et gouvernance partagée que les pays d’Afrique de l’Ouest pourront faire du repos biologique non pas un choc social, mais un véritable investissement collectif dans l’avenir de leurs pêcheries artisanales et de la sécurité alimentaire régionale.

Photo de l’entête : Femme transformatrice de poisson de Guinée Bissau séchant du poisson au soleil, à Cacheu, par Carmen Abd Ali.

Le changement climatique transforme le paysage et l'environnement social des côtes africaines. Si les communautés de pêche artisanale sont les premières à subir les effets du changement climatique, elles développent également des solutions communautaires et fondées sur la nature pour s'adapter et renforcer leur résilience. Dans cet article, l'autrice passe en revue quelques exemples et formule des recommandations sur la manière dont l'UE peut soutenir ces initiatives.